En una reciente conversación con empresarios ecuatorianos, surgió una preocupación recurrente: «¿Será que Ecuador se está convirtiendo en la Colombia de los años noventa?«

Desde mi experiencia como consultor en seguridad, considero que el verdadero desafío no es que Ecuador repita la historia colombiana, sino entender que toda América Latina enfrenta hoy una nueva realidad: el crimen organizado se ha transformado profundamente en una versión más sofisticada, globalizada y difícil de contener, que está redefiniendo los paradigmas tradicionales de seguridad en toda la región.

Esta afirmación no pretende restar valor a los esfuerzos que realiza Ecuador para enfrentar al crimen organizado. Al contrario, busca evidenciar una transformación profunda, silenciosa y global del crimen transnacional que avanza sin pausa por la región, y que está alterando los esquemas tradicionales de seguridad, gobernanza y desarrollo.

Olas del crimen transnacional

Para entender la transformación que ha sufrido el crimen organizado en América Latina, es crucial acudir al análisis de Douglas Farah en La Cuarta Ola del Crimen Transnacional. Farah describe cómo estas organizaciones han evolucionado y se han adaptado en al menos cuatro grandes etapas, cada una más sofisticada y peligrosa que la anterior.

- Primera Ola (1970-1994): estuvo liderada por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Fue la era de la violencia visible, la producción masiva de cocaína para el mercado estadounidense y la acumulación de poder territorial a sangre y fuego.

- Segunda Ola (1990-2000): representó un cambio de enfoque: el Cartel de Cali optó por la cooptación institucional, financiando campañas políticas y corrompiendo las estructuras del Estado para facilitar sus operaciones.

- Tercera Ola (desde 2005): trajo consigo la llamada Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, con epicentro en Venezuela. Aquí, el crimen dejó de ser un actor externo al Estado para integrarse dentro de él, diluyendo las fronteras entre poder legal e ilegal, con participación de actores como las FARC, el ELN y redes de corrupción institucional.

- Cuarta Ola (actual): un modelo híbrido, transnacional y fragmentado. Las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) ya no son estructuras jerárquicas tradicionales. Operan en red, con alianzas globales que incluyen actores extrarregionales como la ‘Ndrangheta italiana, clanes balcánicos, redes turcas vinculadas al régimen de Erdoğan y grupos como los Lobos Grises, asociados tanto al Cartel de Sinaloa como a disidencias de las FARC como la Segunda Marquetalia.

Estos actores no solo trafican cocaína. También mueven drogas sintéticas, oro ilegal, armas, migrantes y productos farmacéuticos adulterados hacia Europa, Medio Oriente y África. Se estima que estas economías criminales mueven billones de dólares, generando una nueva clase de “corporaciones delictivas globales”.

Ecuador: un epicentro en disputa

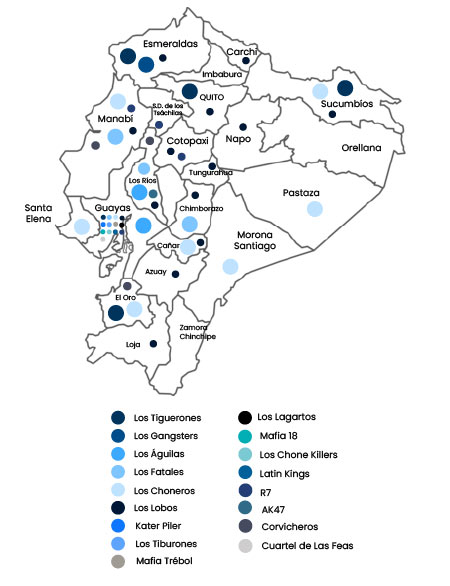

Ecuador se ha convertido en uno de los epicentros más críticos y visibles de la cuarta ola del crimen transnacional. Su territorio, antes considerado periférico en las rutas del narcotráfico, hoy alberga una compleja red de alianzas criminales con alcance global. Dos de los cárteles más poderosos de México —el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— han establecido una presencia activa en el país, disputando rutas, puertos y alianzas locales. A ellos se suma el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, una de las organizaciones más violentas y organizadas del continente, junto a la mafia albanesa, redes turcas vinculadas al tráfico de precursores químicos y armas, y al menos seis Grupos Armados Organizados (GAO) colombianos. Todos estos actores operan a través de un entramado de más de 17 estructuras criminales ecuatorianas, según lo documentado por Insight Crime.

Este escenario no es casual. Ecuador ofrece condiciones ideales: ubicación estratégica entre Colombia y Perú, red portuaria eficiente, fronteras porosas, instituciones vulnerables y un Estado fragmentado. Estas características lo convierten en una plataforma logística privilegiada para las economías ilícitas globales.

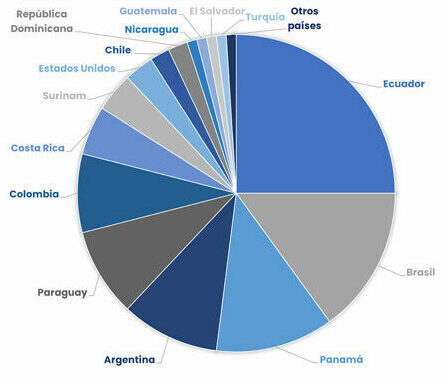

La situación es tan crítica que, según el Informe Mundial sobre Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ecuador ha superado a Colombia y Brasil como el principal punto de salida de cocaína hacia Europa. Esto no solo refleja la eficiencia logística del crimen organizado en el país, sino también una reconfiguración profunda de las rutas internacionales del narcotráfico, que ahora priorizan territorios con menor capacidad de control estatal, alta corrupción y acceso directo a los mercados globales. En este contexto, Ecuador ha dejado de ser una zona de paso para convertirse en un centro de distribución internacional, un nodo estratégico del nuevo mapa criminal.

La violencia urbana, los asesinatos selectivos, la infiltración de las mafias en estructuras políticas, aduaneras y portuarias, y el colapso del sistema penitenciario son síntomas de una guerra por el control territorial que ya se libra en las calles, en las cárceles y en los corredores marítimos. Ecuador no es solo un espejo del deterioro regional; es la advertencia más urgente de lo que puede ocurrir cuando el crimen organizado transnacional coloniza el Estado desde adentro

Entre ellas se encuentran algunos de los actores más peligrosos del mundo criminal:

- Cárteles mexicanos como Sinaloa, CJNG y Los Zetas, que no solo compran cocaína en origen, sino que han desplegado operadores en campo para asegurar producción, rutas y alianzas con Grupos Armados Organizados (GAO).

- Mafias italianas (‘Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra), con capacidad financiera, política y logística para conectar el narcotráfico andino con los mercados europeos.

- Carteles de los Balcanes, conocidos por su brutalidad y eficiencia, especializados en transporte marítimo y narcotráfico en Europa Oriental y Central.

- Redes turcas, involucradas en tráfico de precursores químicos y armas, con vínculos con estructuras de poder que les garantizan impunidad.

- Y posiblemente, también el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que ya ha mostrado ambiciones regionales en otros países de América del Sur.

El modelo clásico del narcotráfico colombiano —centrado en estructuras verticales, con dominio territorial exclusivo— está dando paso a un nuevo ecosistema criminal compartido, donde múltiples actores coexisten, compiten y colaboran. La lógica de la “plaza exclusiva” ha sido sustituida por acuerdos funcionales, alianzas temporales y fragmentaciones estratégicas, que responden menos a estructuras jerárquicas y más a dinámicas de red.

En este nuevo tablero criminal, las disputas ya no son solo entre grupos locales como las disidencias de las FARC, el ELN o los Caparros. Ahora se libran guerras discretas entre mafias globales, por el control de corredores estratégicos, centros urbanos, puertos fluviales y marítimos, rutas clandestinas y enclaves logísticos. Ciudades como Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta han visto crecer su importancia como nodos en redes de tráfico internacional, y también han sido testigos de un incremento en la violencia ligada al control territorial y al blanqueo de capitales.

Colombia, entonces, no está “repitiendo” el pasado. Está siendo transformada por una nueva generación del crimen organizado, que ya no responde a los patrones de los carteles de los años 80 y 90, sino a una lógica transnacional, empresarial y tecnificada, donde las economías ilícitas se integran al comercio formal, y donde la corrupción y la captura institucional no son anomalías, sino herramientas estratégicas de operación.

Del narco tradicional al narco corporativo

El narcotráfico ha dejado de ser un negocio rudimentario centrado en la cocaína y liderado por capos carismáticos. Hoy, los grandes cárteles —en especial los mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— operan como verdaderas corporaciones criminales globales, adaptando sus estrategias a la evolución del consumo y la economía ilícita. Con la caída del consumo de cocaína en Estados Unidos y el auge de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, estos grupos han diversificado su portafolio y consolidado redes de suministro que abarcan desde Asia hasta Europa y Oceanía.

La droga ya no se mueve en avionetas clandestinas ni en lanchas rápidas como en décadas pasadas. La magnitud del negocio actual, impulsado por la necesidad de abastecer nuevos mercados, exige una infraestructura más compleja y menos detectable: el comercio legal internacional. Hoy, las drogas viajan ocultas entre flores, bananos, camarones o textiles, camufladas en contenedores marítimos, aviones de carga comercial y cadenas logísticas globalizadas.

Este cambio de escala ha convertido al sector exportador en un actor clave —y vulnerable— dentro del esquema criminal. Las mafias requieren más que nunca de empresas fachada, operadores logísticos, permisos sanitarios y acceso a plataformas portuarias y aeroportuarias para mover toneladas de droga sin levantar sospechas. Para lograrlo, no dudan en corromper funcionarios, manipular documentos, infiltrar empresas legales o sobornar inspectores en puntos críticos de control.

El desafío para los empresarios legítimos es enorme. No solo deben proteger sus operaciones de ser utilizadas como “mulas corporativas”, sino que enfrentan el riesgo de daños reputacionales, sanciones comerciales y pérdida de confianza de socios internacionales, incluso si fueron víctimas involuntarias. Las auditorías, los controles de seguridad interna y las certificaciones de cumplimiento ya no son solo buenas prácticas: son mecanismos de supervivencia en un entorno contaminado por el crimen organizado.

Este fenómeno es particularmente grave en países donde los puertos son vulnerables, las capacidades estatales son limitadas y las redes criminales gozan de una impunidad alimentada por corrupción y amenazas. El comercio exterior —uno de los motores legítimos de desarrollo— está siendo secuestrado por un sistema delictivo transnacional que opera con lógica empresarial, pero sin reglas, sin ética y con mucho más dinero que cualquier Estado.

Por ello, la respuesta ya no puede ser únicamente policial. Se requiere una alianza activa entre el sector privado, el Estado y la cooperación internacional para blindar las cadenas logísticas, fortalecer los controles internos y compartir alertas tempranas. En esta nueva fase del crimen organizado, los empresarios también están en la línea de fuego.

Crimen y Estado: una delgada línea

Uno de los elementos más preocupantes es la creciente complicidad estatal.

Farah advierte que algunos gobiernos —por acción u omisión— están facilitando estas redes. Es el caso del flujo incontrolado de precursores químicos desde China, o la protección explícita que ofrecen algunos regímenes a actores criminales con fines políticos.

A esto se suma la incapacidad regional para compartir inteligencia de manera ágil. La cooperación internacional sigue atrapada en la desconfianza, la burocracia y las divisiones ideológicas entre gobiernos.

Conclusión: todos en la misma tormenta

América Latina enfrenta una transformación sin precedentes del crimen organizado. No se trata solo de narcotráfico, sino de redes globales que combinan economías ilícitas, estructuras híbridas y una capacidad creciente para operar entre lo legal y lo ilegal con una eficacia alarmante.

Hoy, el epicentro del negocio ya no gira exclusivamente en torno a Estados Unidos. Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente se han convertido en nuevos polos de demanda. Las rutas se han multiplicado, los productos se han sofisticado y los actores se han profesionalizado hasta niveles casi corporativos. Lo que antes era un fenómeno regional, ahora es parte de una arquitectura criminal global.

Ecuador no es una excepción: es una advertencia. El riesgo no es que se convierta en Colombia. El verdadero riesgo es que todos —desde México hasta el Cono Sur— terminemos pareciéndonos a la Ecuador de hoy: un país asfixiado por estructuras criminales que ya no solo buscan rutas, sino también territorios, instituciones y comunidades que puedan ser controladas o cooptadas.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede seguir siendo fragmentada, reactiva o ideologizada. Se requiere una estrategia regional coherente y sostenida, basada en el intercambio ágil de inteligencia, el desmantelamiento de redes financieras, la cooperación judicial efectiva y el blindaje institucional. Esto exige voluntad política, reformas profundas y una ciudadanía consciente de la magnitud de la amenaza.

Porque ya no se trata de si un país “se convertirá” en otro. Se trata de entender que todos —en mayor o menor medida— ya estamos dentro de la misma tormenta. Y si no actuamos con visión y contundencia, esa tormenta terminará arrasando lo que aún queda en pie.